Quando entrou fevereiro, eu achei que ia surtar.

Foi final de semestre para mim e, como sempre depois de algum descanso eu fico otimista demais, achando que sou capaz de tudo, decidi fazer quatro disciplinas no segundo semestre do doutorado, todas bem pesadas. Dei o melhor que tinha para dar, mas sentia vontade de chorar antes, durante e depois de algumas aulas antropologia linguística.

Uma delas era antropologia visual, a mais divertida, a que eu não faltei nenhuma vez e que seria quase um descanso na correria da semana, se não tivessem tantos trabalhinhos e um curta para entregar no final. De verdade, achei que não ia dar conta. Estava sem ideia, cansada, não tinha tempo para nada… mas, como eu odeio desistir das coisas, resolvi pelo menos tentar.

Minha primeira ideia era um fragmento visual sobre o tempo. Pensei em como minha geração fica num limbro entro querer fazer tudo e não querer fazer nada; entre buscar realização profissional e precisar de dinheiro, mas desejar, principalmente, viver uma vida mansa, com o tal “tempo de qualidade”. Por isso, muitos da minha geração nascem e crescem na cidade, mas acabam buscando um retorno ao campo, um êxodo urbano.

Aí eu lembrei do marido da minha prima, uma pessoa jovem, que sonha em morar no mato… e que cria abelhas.

Então, eu pensei em um curta sobre abelhas.

E comecei a vê-las em todo lugar.

Nos grafites dos viadutos do Plano Piloto, dando voltas na minha Pepsi Zero na lanchonete da UnB, no livrinho que Aimée tem, que se chama “Por que precisamos das abelhas?”, em Marx, que estudei antropologias marxistas, que faz uma reflexão sobre o trabalho humano em relação ao das abelhas…

Passei a pesquisar tudo sobre elas: abelhas são indicadores de bem-estar do ecossistema, essenciais para a polinização e portanto, para a sobrevivência das espécies. O urbano monotemático de concreto e o rural cada vez mais tomado pelo monocultivo ameaçam não só a sobrevivência das abelhas, mas a nossa própria existência.

Fomos filmar o trabalho no apiário, que fica numa fazenda com cerrado nativo, cheio de formigões, florzinhas de todas as cores e as abelhas. É uma ilha de biodiversidade, cores e sons, cercada por fazendas de soja, de solo ressequido, tomada pelo som opressivo do vento no meio do nada. No centro da soja, um pequizeiro queimado, espécie nativa que não pode ser derrubada.

Vendo a paixão do apicultor pelo trabalho, a quantidade de conhecimento acumulado sobre as abelhas e a certeza de que se trata de um trabalho de cooperação entre espécies, lembrei do que li no livro fabuloso da antropóloga Anna Tsing, Viver nas ruínas, que fala sobre a relação entre humanos e não-humanos [no caso delas, os cogumelos matsutake], em paisagens pertubadas pelo capitalismo e pela monocultura do agronegócio.

Na ciência da plantation, como diz Tsing, o amor não flui entre o especialista e o objeto, que são separados pela vontade de poder. “Nas plantations do agronegócio, nós coagimos as plantas a crescerem sem a ajuda de outros seres… enfraquecendo-as como galinhas enjauladas e sem bico. Nós mutilamos e simplificamos as plantas cultivadas até que elas não mais saibam como participar em mundos de múltiplas espécies“.

Longe de ser um tratado sobre conservação que ignora a presença humana, o trabalho de Tsing trata da importância da relação multiespécie, em que a perturbação humana não se limita à mutilação do agronegócio, mas é capaz de construir paisagens biodiversas importantes. Para mim, isso tem tudo a ver com o trabalho com as abelhas. Em um mundo em colapso provocado pela ação humana que reduz a natureza e todas as espécies a objetos sem agência, o trabalho entre humanos e não-humanos é a saída para um futuro distópico.

Bee or not to be. Ou contribuímos para a existência das abelhas ou não seremos nada.

***

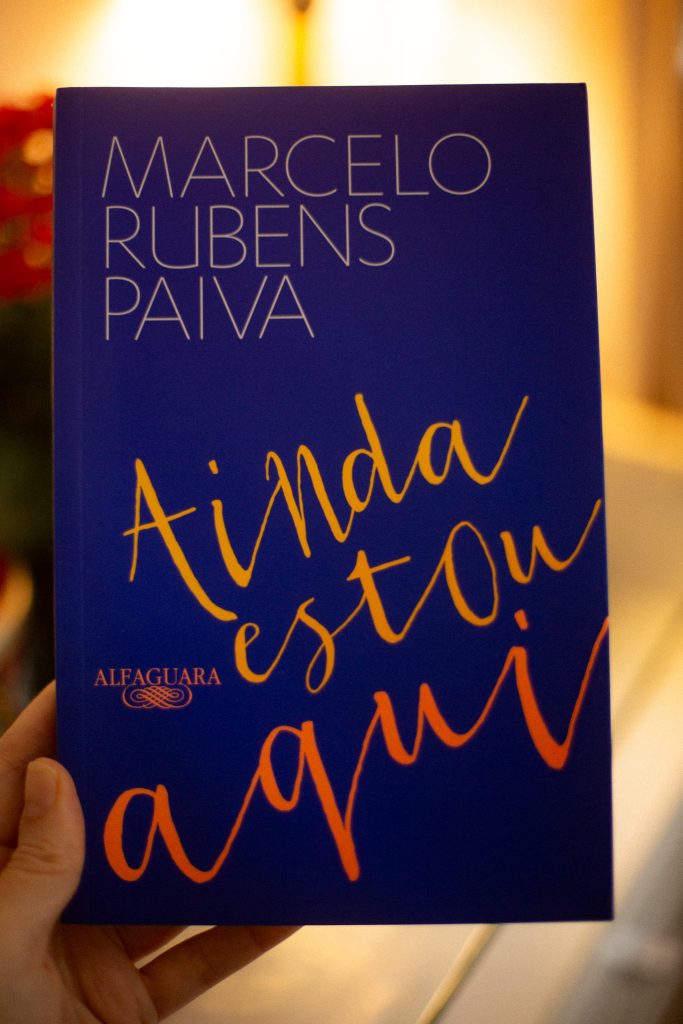

Em fevereiro, terminei de ler Ainda estou aqui, do Marcelo Rubens Paiva.

Ainda em 2024, fui assistir ao filme no Cine Brasília, depois de pegar uma fila quilométrica para entrar. Cinema de rua cheio para ver filme nacional é demais. Mas depois da sessão, bateu aquele sentimento de que a ditadura militar é um fantasma nos nossos dias. Fora as recentes tentativas de golpe, temos lacunas na história, pessoas desaparecidas, uma descabida anistia aos militares…

Lendo o livro, que é excelente, eu tive essa sensação de horror e desgosto novamente. A violência desmedida com Rubens Paiva, o desaparecimento do seu corpo, saber que isso aconteceu com centenas de pessoas no Brasil, praticamente ontem; e ainda assim, nós não conseguimos resolver esse capítulo da nossa história. É como se tivéssemos um esquecimento seletivo.

Eunice Paiva, esposa de Rubens Paiva, lutou para que essa história não fosse esquecida. Até a publicação do livro e, principalmente, até o lançamento do filme, ela ainda não tinha tido o reconhecimento que merecia. Aliás, o livro é sobre ela – e o filme também. Sobre como ela não só foi atrás da justiça para o marido e a família, mas como enxergou isso como algo maior, muito além da história pessoal.

Assim como minha avó, Eunice Paiva teve alzheimer. Assim como minha avó, também viveu grandes sofrimentos e depois perdeu a memória para a doença. Ainda estou aqui não é sobre o pai do Marcelo, mas sobre como o ser humano lida com a dor e com a memória e o que faz com isso.

Parte da luta hoje ainda é pela memória. Pela consciência de que não podemos esquecer. Que devemos lembrar aqueles que foram mortos, desaparecidos, perseguidos, torturados… que foram mulheres, crianças, homens cujas histórias ainda não foram contadas, por medo ou por injustiça. Indígenas, camponeses… para cada grupo marginalizado é adicionada uma camada a mais de violência e esquecimento nos horrores do regime militar.

Ainda estou aqui é um título que reflete a presença de um pai que desapareceu na ditadura, seguindo vivo na história e na luta da própria família, mas também é uma frase que Eunice Paiva costumava dizer quando a tratavam no passado: quem teve contato com pessoas com alzheimer sabe que nosso sentimento é de estar com alguém ausente, que não existe mais. Marcelo afirma que, nessas horas, a mãe costumava dizer: ainda estou aqui.

***

O livro que citei, da Anna Lowenhaupt Tsing, Viver nas ruínas: paisagens multiespécies no Antropoceno.

As fotos são do João Starghelin: Dia de campo – Apicultura https://www.flickr.com/photos/meunomenaoejohn/albums/72177720323931644/with/54334693722/

Como citar o texto: Duarte, Alexandra. 2025. “Bee or not to be”, Publicado em cafepraviajar.com, url: http://www.cafepraviajar.com/bee-or-not-to-be-drops-de-fevereiro/. Acesso em [dd/mm/aaaa].